CONTENU : chenille dans son cocon.

- (1) Qu’est-ce qu’un lépidosophe ?

- (2) Chenille dans son cocon. ICI

- (3) Chrysalide dans le vent.

- (4) Butinages.

- (5) Un papillon ne doit pas s’approcher du feu.

- (6) Papillon de nuit

Pour introduire la suite, voici les événements qui ont conduit à la sortie définitive de la chrysalide, c’est-à-dire la découverte objective de ma lépidosophie, auparavant inconsciente. S’il y a sortie, il y a eu entrée : elle sera contée ensuite. La sortie s’est déroulée dans un centre de réflexion catholique, de niveau universitaire. Le collègue évoqué dans l’article précédent, qui se proclamait chef et confondait peut-être la direction d’une institution avec la direction de conscience, m’a affirmé, autour d’une tasse de café, que j’étais une personne superficielle qui papillonnait. Je n’ai alors pas su lui expliquer que ma vie a consisté à travailler sur des territoires interdisciplinaires, c’est-à-dire essayer de bâtir des portes, des fenêtres et des ponts, là où la spécialisation construit des murs et creuse des fossés. Pas seulement interdisciplinaires du reste, car j’ai également tenté d’établir des liens entre des milieux professionnels et sociaux qui s’ignorent et parfois s’invectivent. L’exemple le plus révélateur est celui du rapport entre entreprises et écoles. Le mépris et la méfiance restent ancrés dans les mentalités : les filières dites techniques ou professionnelles sont déconsidérées, que ce soit du côté enseignant que du côté des parents, au profit des formations nobles, c’est-à-dire culturelles, intellectuelles et indépendantes des flux marchands. Les espaces sont distincts.

Un enseignant dépose ses élèves à l’entrée de l’usine Péchiney pour une visite que je proposais, comme s’il les abandonnait à la perdition ou sortait ses poubelles, puis s’en retourne chez lui pour s’élever aux choses de la pensée. Un inspecteur de l’Éducation Nationale me parle de prostitution quand il évoque les tentatives de lien entre l’école et l’entreprise. Au niveau supérieur, il existe des relations, surtout entre les écoles d’ingénieurs et les entreprises. Mais on reste entre élites. L’Université a bien plus de difficulté. Le dédain est réciproque. Une cheffe d’entreprise m’explique que les intellectuels et les universitaires sont des rêveurs… et ne parlons pas des philosophes, sociologues ou autres spécialistes des sciences humaines : des inutiles. J’ai travaillé dans les années 80 dans le cadre d’un groupe interdisciplinaire un ouvrage de Pierre Thuillier qui analysait avec humour le gradient et les préjugés qui vont du théoricien au praticien, de l’universitaire à l’industriel, en fonction de leur position par rapport aux autres.

Petite incise importante : dans les sciences physiques, il n’y a pas de distinction entre immobilité et mouvement uniforme d’un corps ou d’un système. Les anciens grecs et les philosophes médiévaux se sont trompés en distinguant stabilité et mouvement, et en discriminant les systèmes statiques des systèmes du mouvement. La vraie distinction se situe entre mouvement et changement de mouvement. Les systèmes stables ne sont qu’une forme particulière de l’ensemble des mouvements dits uniformes, celle où la vitesse est nulle. Toutes les réalités naturelles sont en mouvement relatif les unes par rapport aux autres. J’élargis. L’ensemble des mouvements uniformes, appelons-les cinématiques, concerne des déplacements, déformations ou transformations internes indépendamment de toute interaction extérieure. Le changement de mouvement, lui, fait intervenir une action extérieure, et donc intègre l’interface entre le système et son environnement. C’est la dynamique. Il correspond à la seule vraie réalité naturelle, car tous les êtres sont en interaction dynamique. L’apparence de mouvement uniforme ou la stabilité d’un système ne sont dues qu’à l’équilibre des actions extérieures qui s’exercent sur lui.

Analogie avec le monde des idées et des sciences. Dans le développement d’un savoir, il y a deux fils qui devraient s’entre-tisser. L’un concerne le mouvement interne et logique de la science : analogiquement, il correspond au mouvement uniforme, cinématique, il actualise les possibilités internes de la science. C’est tout. Le développement en soi d’une science qui s’imagine indépendante des interfaces avec d’autres savoirs, est une illusion. Illusion due à l’abstraction, c’est-à-dire la rupture avec la réalité complexe. L’autre fil, dynamique, concerne l’interface de ce savoir avec d’autres savoirs, tant au plan de la forme que du contenu. Comme dans la nature, il est plus réel que l’autre. Les vraies évolutions, transformations, métamorphoses d’une science, d’une philosophie sont liées aux influences et impacts des autres savoirs sur elles. Et réciproquement. Malheureusement, le savoir a été découpé en morceaux et les interfaces entre savoirs sont discréditées -et non soutenues économiquement et politiquement parlant-. Élargissons encore. L’idée de progrès, de croissance et d’évolution d’un système, d’une société, d’une civilisation, peut par conséquent n’être qu’une illusion, en tant que simple développement des potentialités contenues en interne. Elle n’est pas essentiellement différente de la stabilité, de l’immobilisme. Le vrai progrès est celui qui se donne les moyens de changer de mouvement, de se laisser perturber par l’environnement, de se réorienter. Ainsi il est dynamique… écologique et plus réel, car les écosystèmes se développent et se ramifient dans leurs interactions mutuelles.

Une de mes convictions est que si diviser, c’est régner, comme le pensaient les stratèges romains, diviser et séparer, c’est aussi tuer. La dissection ne peut se pratiquer que sur un corps mort. L’hyper-spécialisation, nécessaire et efficace pour analyser les objets inertes, les sociétés éteintes, les idées et les sciences passées, est mortifère dès qu’elle atteint l’actualité, le vivant et les écosystèmes naturels, sociaux et idéaux. Le fameux adage philosophique selon lequel il faut distinguer avant de réunir est juste jusqu’à une certaine limite. Quelle limite ? Justement celle de connaître ses limites, de se laisser questionner par elles, d’agir sur elles et donc d’étoffer son interface vivante avec d’autres domaines, avec d’autres disciplines, avec le vivant. Or les interfaces et les interactions sont absentes ou maltraitées dans les grandes institutions universitaires et scolaires. La réflexion à mon sujet du collègue, jeune, et chef provisoire de l’institut, qui m’a dit que je papillonnais, était compréhensible puisqu’il représentait une institution et un savoir morts. Une science qui s’auto-développe indépendamment des autres sciences est comme un astre isolé dans l’espace infini, mille excuses de me répéter. Il se perd et se décompose. Pour prendre l’exemple de la théologie chrétienne que j’ai beaucoup pratiquée, une grande partie se meurt ou est morte parce qu’elle s’est imaginée indépendante des autres savoirs et des autres expériences.

Le directeur de l’institut avait raison d’un certain point de vue, il est impossible de survoler tous les savoirs et a fortiori de toutes les interfaces entre ces savoirs. Les humanistes de la Renaissance étaient les derniers à prétendre tout connaître. Et encore ! Dans mon département de recherche, je devais me concentrer sur un seul domaine, être spécialiste donc… et par conséquent me perdre et me décomposer dans l’abstraction comme l’astre solitaire dans l’espace infini. Impossibilité de ma part, au vu de ma triple formation (sciences physiques, théologie chrétienne et philosophie) et de mon côté mélomane. Voilà pourquoi je me suis retrouvé et reconnu lépidosophe, un papillon philosophique et multicolore qui butine les fleurs et les fruits. Voilà pourquoi et comment j’ai réalisé que je n’avais pas ma place dans les milieux universitaires, au milieu de grands experts. La structure universitaire où je travaillais dépendait de l’Église Catholique, une institution qui aime bien classifier (donc cloisonner), dogmatiser (donc figer) et hiérarchiser (donc ordonner)… donc se couper du réel, s’éloigner de la vérité. Héritière du monde romain, elle aime contrôler. On est loin du vivant. Le papillon a pris son envol, un peu douloureusement au départ. Le vol est de plus en plus libre et de plus en plus varié. Je suis parti d’un monde de mort. Laissons les morts enterrer les morts, disait un célèbre marcheur de Palestine. Marcher sur le Camino de Santiago a permis de retrouver la vie, la nature et l’existence.

Un mot de plus sur le papillon. Il existe de nombreux symbolismes autour du papillon, depuis les plus métaphysiques, tel l’esprit qui se libère de son cocon conceptuel, jusqu’aux plus concrets, telle la contravention pour ceux qui se garent sur les places de parking handicapées, alors qu’ils n’en ont pas le droit. Rappelons seulement que le papillon a une vie éphémère, qu’il est le résultat de la métamorphose qui le fait quitter l’état de chenille, qu’il n’a ni reine, comme les abeilles, ni nid, comme les oiseaux. Le philosophe papillon sait donc que sa vie individuelle est courte, il connaît également l’expérience de la métamorphose et notamment il a connu une certaine mort, il est libre mais il n’est nulle part chez soi, sinon dans le monde. Pas de confort, intellectuel du moins.

*

Après cette incomplète approche d’une définition de la lépidosophie, voici l’autre fil, plus existentiel. Définir, c’est risquer de figer. Et figer, c’est mourir. Toute réalité dans le réel, toute notion ou intuition dans l’idéal, pour reprendre des catégories qui ne me plaisent pas trop (réel et idéal), est située et mobile dans un environnement, dans un contexte. Il se métamorphose en fonction de la perspective où il est placé et de l’évolution en lui et autour de lui. Il se transforme ou change de teinte, de forme, de rayonnement dans l’espace et dans le temps. La définition est une action qui inscrit le concept dans l’espace des idées. L’apparent mouvement et la temporalité des idées définies ne sont que succession discrète -discontinue- de représentations, donc d’espaces immobiles. Quand un philosophe commence par demander de quoi on parle dans une conversation, il a tort s’il désire une définition définitive -jeu de mot important-, il a raison quand il cherche un point d’accrochage pour suivre l’évolution d’une pensée. Notre monde réel est spatial et temporel, celui des idées aussi. Tout le danger des doctrines et des idéologies est là : l’oubli du temps, sa réduction à une successions d’espaces ou au développement des potentialités internes.

L’autre fil est celui de mon itinéraire de lépidosophe, sachant, au risque de me répéter, que ma trajectoire se décrit toujours dans un flux évolutif où je me transforme et où le milieu se transforme. Ma mémoire se troublera, puisque je ne suis pas très sûr de certaines propositions ou des dates de mes découvertes. Chacun sait toutefois que tout exposé, tout essai, toute aventure, est enveloppée d’une zone d’incertitude. Les certitudes ou convictions d’un instant correspondent aux pauses et aux hébergements du voyage. Une photographie. Elles sont nécessaires à tel moment, dans telle circonstance, face à telle figure, mais elles peuvent devenir des freins si elles s’immobilisent. Les lieux d’incertitude sont les lieux où peuvent survenir les vraies créations.

J’ai vécu dans une famille profondément anti-philosophique. Toute allusion à une quelconque réflexion philosophique était objet de moquerie et de dérision. Mes parents ont imprégné ma nombreuse fratrie d’une tradition catholique sans questionnement, comme cela se pratiquait dans nombre de milieux jusqu’aux années 70 du siècle dernier. Pour être franc, la dimension spirituelle était loin d’être absente, au sens où la prière avait une signification plus vaste que le simple rituel, semble-t-il. Mes souvenirs sont flous, mais sans doute pas si faux. De théologie ou d’exégèse biblique, en revanche, rien. Dans nos jeux d’enfance où on se plaît à hiérarchiser, le Pape était considéré comme le souverain des nations bien au-delà de l’ordre ecclésial sans que cela ne nous étonne. Ma mère a fait sa révolte soixante-huitarde, féministe, avant même Mai 68. Elle osa remettre en question des certitudes et des habitudes non exemptes de convenance sociale. Son indignation a fini par gagner toute la famille, et créer une bifurcation selon deux axes contraires : ceux qui se sont durci dans un catholicisme classique et peu contestataire, ceux qui n’ont plus voulu entendre parler de religion. Moi-même, je me suis trouvé coincé entre l’aspiration « spirituelle » et l’attirance vers la modernité (dont j’ignorais toute la signification).

L’ambiance familiale était aussi très scientifique ou plus exactement mathématique, selon une étrange hiérarchie qui faisait que plus les sciences étaient proches de la logique et des mathématiques, plus elles avaient des chances d’être considérées comme sérieuses. Sciences physiques et sciences de l’ingénieur étaient au-dessus, psychologie ou sociologie en bas. L’idée d’une herméneutique était complètement absente. Mon père avait même promis, non sans quelque ironie, une récompense à celui qui serait premier en histoire. Quand cela m’est arrivé au niveau du lycée, il a oublié sa promesse. Les mathématiques étaient vécues comme un jeu. Cependant moi-même, ayant suivi des études de physique et de chimie plus tard, je suis reconnaissant à ma famille du fait qu’une culture scientifique infère de la précaution intellectuelle vis à vis des bavards. Quand je croise des personnes qui s’emballent autour du mouvement perpétuel, de la mémoire de l’eau ou de l’idée d’une information qui circule plus vite que la lumière, je montre assez vite ma réserve. Lorsque je discute avec des apprentis philosophes ou politiques qui extrapolent de grandes idées généreuses sans la précaution de la confrontation aux sciences, j’essaie de nuancer. J’ai également travaillé dans et pour des entreprises de haute technologie (Aérospatiale, Schneider Electric, Elf et même vacataire au CNRS), insuffisamment pour y faire carrière, mais suffisamment pour respecter et apprécier la cohérence professionnelle, morale et mentale des scientifiques et des chercheurs.

Seulement, avant tout cela, à 17 ans, je suis tombé très gravement malade. Une RCH, rectocolite ulcéro-hémorragique, dans une forme aiguë, puis chronique. C’est une maladie épuisante et humiliante (diarrhées et hémorragies imprévisibles, fatigues immenses), et surtout systémique : tout l’organisme est atteint, système digestif bien sûr, mais aussi système nerveux, musculaire, etc. Douleurs rhumatismales, sciatiques, affections diverses dans les organes et les membres. Psychologiquement, la dépression, la peur, l’angoisse même, enveloppent les états d’esprit. Aujourd’hui, je lis la RCH comme une maladie d’auto-destruction (le corps ne veut plus vivre) et civilisationnel (l’environnement social et naturel est inadapté, voire vécu comme agressif). Souvent je songe que la RCH est une pathologie parallèle au suicide qui lui, est plus explicite. Puisque l’esprit s’interdit de se priver d’existence, alors le corps réagit à sa place. Ce que je raconte ici est important, car il est certainement une des sources de ma vision globale de lépidosophe et du désir de bâtir des ponts au-dessus des fossés et d’ouvrir des portes et des fenêtres dans les cloisons. Là dessus, s’est greffée, tandis que j’étais hospitalisé depuis plusieurs mois, une erreur médicale (erreur de médication exactement) qui a conduit à une coagulation du sang dans les artères, à des thromboses. Une gangrène s’est développée à la jambe droite. Deux amputations successives à huit mois d’intervalle ont été suivies de longues années d’hospitalisation, de convalescence, de rééducation. L’épreuve et l’infirmité m’ont conduit à expérimenter, consciemment parfois, « à l’insu de mon plein gré » la plupart du temps, ce qu’un handicap physique et organique induit de handicaps affectifs, nerveux, puis sociaux et professionnels.

Ma santé a commencé à s’améliorer après l’âge de quarante ans, grâce à l’amour de mon épouse, la responsabilité affective à l’égard des enfants qui nous le rendaient bien, grâce aussi à la musique, grâce à la prière et la méditation… et certainement grâce à la boulimie intellectuelle de lépidosophe qui s’en est suivi. C’est d’elle dont je vais parler maintenant. Paradoxalement aujourd’hui, passé soixante ans, la santé est meilleure qu’à l’âge de vingt ans, mis à part les soucis naturels d’un senior. Je me suis affranchi de presque tous les médicaments et j’estime que la santé dépend autant de soi et de la connaissance de soi, que de pastilles et de breuvages plus ou moins liés à des lobbys pharmaceutiques.

*

À quand remonte ma vocation de lépidosophe ? Vers l’âge de vingt ans, j’étais tellement anti-philosophique et en même temps avide de spiritualité que je me souviens avoir eu, avec un ami dominicain, une discussion selon laquelle je soutenais qu’il n’y avait pas besoin de faire de la philosophie pour être religieux. Cette position, naturellement, je la nuance beaucoup aujourd’hui, vu le nombre d’adeptes de religions, bornés ou entêtés, que je croise. Si je la cite, c’est que cette conversation m’a sans doute marqué. Cet ami me respectait, il m’admirait même, m’avait-il confié, suite à ce que j’avais encaissé durant mes années de galère. Plus tard, il a quitté les Dominicains, il s’est marié, a eu des enfants, et je l’ai perdu de vue. Ce rejet intime de l’objet philosophique cachait un désir que j’ignorais intellectuellement, mais que je pressentais.

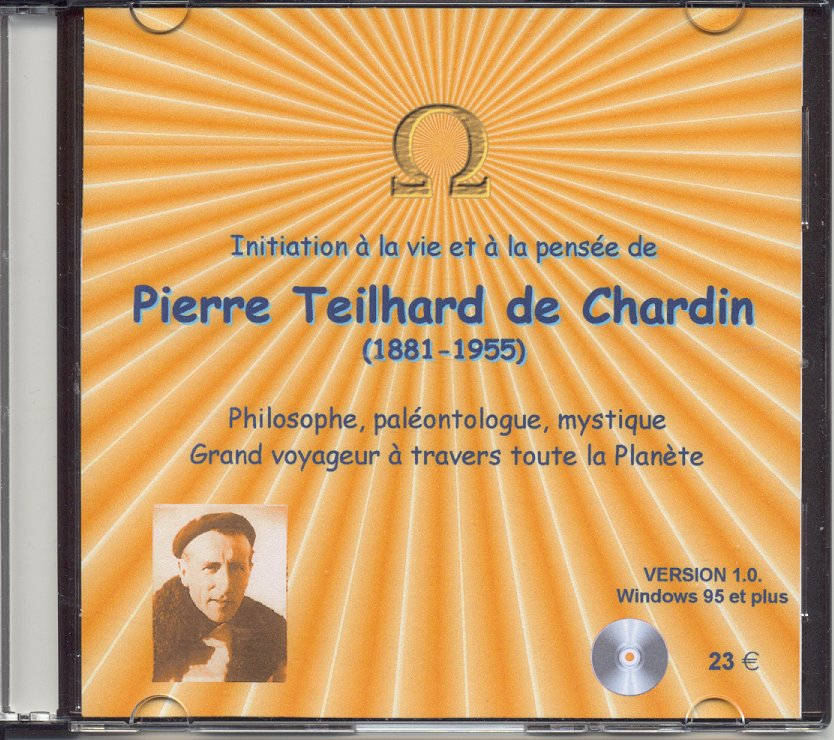

Bon, j’essaie de faire travailler la mémoire. Elle est perturbée par ces années de maladie où tout est flou dans la tête. Durant ce temps pathologique, deux auteurs m’ont marqué. Le premier, à l’époque, était considéré comme un philosophe chrétien et il avait même sa place dans les manuels de l’Éducation Nationale. Disparu aujourd’hui. Il s’agit de Pierre Teilhard de Chardin, bien sûr. Aujourd’hui, il passe plutôt pour un mystique (donc un sentimental) et une sorte de futurologue spiritualiste, dont les milieux intellectuels parisiens se gaussent (à tort, à mon sens). Toute la première partie du « Phénomène Humain » est un concentré de philosophie de la connaissance où Teilhard intègre, avec un fin esprit critique, les derniers savoirs scientifiques. Et puis, il y a le « Milieu Divin » qui est longtemps devenu un de mes livres de chevet et que j’ai conservé dans la poche durant des années… Aujourd’hui, j’avoue y être revenu, tant il donne sens à la fois aux activités humaines dans ce qu’elles ont de plus noble ou inversement de plus modestes, et aux passivités, diminutions, échecs, pertes et souffrances. Et puis la dernière partie est un extraordinaire concentré de « mystique» incarnée, une vraie donc, une plongée dans le réel avec ses contradictions apparentes et ses promesses, avec ses métamorphoses et ses dynamismes. Tout centré sur le Christ, c’est-à-dire l’empreinte du divin dans le concret et dans l’histoire… loin des bavardages sur la transcendance divine. Teilhard, au long de mon histoire, a fait l’objet d’hésitations de ma part : tantôt je prends des distances, en raison de l’enthousiasme envahissant des teilhardiens ou teilhardistes (ceux qui croient lire en lui la seule vérité), en raison aussi de la rencontre avec d’autres pensées souvent aux antipodes de la sienne ; et puis j’y reviens parce que ses intuitions et son espérance en l’homme me paraissent inégalées sur bien des plans. Je lisais ses œuvres et des présentations de ses œuvres dans mon lit d’hôpital ou mes chambres. Incontestablement, Teilhard est en toile de fond de la plupart des mes méditations lépidosophiques.

L’autre auteur était Jean-de-la-Croix, le célèbre carme ami de Thérèse d’Avila, qui m’a fait découvrir les nuits des sens et de l’esprit, comme préambule nécessaire au dépassement de son petit ego, et qui m’ont bien rendu service ensuite quand j’ai compris leur impact psychologique et à quel point elles débordaient la sphère religieuse. Aujourd’hui, je leur trouve une signification sociale, politique et même symptomatique de la civilisation contemporaine. Teilhard et Jean-de-la-Croix mériteraient mieux qu’une simple mention ici, je m’en excuse auprès de mes éventuels lecteurs.

Bref, tout cela a préparé le terrain, celui de la terre, des fleurs, des fruits sur lesquels j’ai butiné et où je me suis parfois reposé et endormi. Entre 1972 et 1980, avant de me lancer dans diverses études universitaires, j’ai beaucoup fréquenté de lieux dits de spiritualité -je rappelle que je me méfie de ce mot-. Le monde biblique a tapissé l’arrière-plan de mes cogitations, et pas seulement ce qu’on appelait à l’époque le Nouveau Testament. La méditation m’est devenue familière et même nécessaire. Là encore, l’espace biblique est un monde d’hommes et de femmes qui ramène sur terre celui qui plane dans le monde des idées, des songes ou du religieux. S’il me reste un peu de terre religieuse fertile aujourd’hui dans le cœur, elle est en grande partie composée de ces ferments bibliques. Les livres bibliques ne présentent pas des hommes et des femmes parfaites, ni des concepts d’humanité, de fraternité, d’égalité ou de liberté, ni un Homme générique, mais des luttes, des échecs et des espérances reconquises. Le Dieu de la Bible est un accompagnateur de l’histoire, des histoires, quelqu’un qui parle et avec qui on parle, avec qui on s’engueule quelquefois… et non pas une entité abstraite, ni une sorte de solution aux angoisses métaphysiques des intellectuels, ni même un père Noël doublé d’un père fouettard qui récompense les enfants sages et punit les méchants (parfois oui, souvent non). Dans un autre écrit et dans le récit de Compostelle, je me suis amusé à un procès de toutes ces images divines qui empoisonnent les mentalités… pas seulement les croyants, mais aussi les non-croyants qui s’expriment dans les médias et qui ne savent pas de quoi ils parlent.

Je me suis risqué également, après les années 75, à la lecture de quelques ouvrages et articles de philosophie, bien loin des programmes académiques. Je me souviens avoir lu difficilement des extraits qu’on trouve dans les manuels scolaires, sans toujours saisir intellectuellement les enjeux, mais non sans me sentir touché intuitivement. Je surprendrais sans doute bien des lecteurs en écrivant qu’en revanche, l’étude des mathématiques me conduisait à de véritables ivresses métaphysiques. La découverte de la possibilité des espaces multi-dimensionnels, les interrogations et utilisations de l’infini, la possibilité de transformer des fonctions en série de polynômes, le jeu des nombres complexes, les géométries alternatives à celle d’Euclide, me provoquaient des vertiges. Je n’ai pas peur du mot. J’ai le souvenir d’errer dans les couloirs de l’Université, suite à un cours ou un passage à la bibliothèque, complètement absent, en quête de sens et de vérité qui se traduisait par une étrange lumière dans laquelle je baignais et qui m’empêchait de participer à la vie étudiante. Je n’ai pas bien réussi mes études scientifiques, non semble-t-il parce que je n’en étais pas capable, mais surtout parce que chaque avancée m’entraînait dans des états quasi extatiques. J’avais des difficultés à relier les sciences à l’utilitarisme et la technologie. J’étais comme suspendu au-dessus du monde. Les mêmes sentiments m’ont habité plus tard lorsque j’ai étudié la physique, relativité, quanta. Teilhard m’avait initié aux trois infinis : l’infiniment grand, l’infiniment petit et l’infiniment complexe de l’évolution du vivant et de la conscience. Et il me semblait les rencontrer sensiblement.

J’ai le souvenir d’avoir lu et travaillé ligne à ligne « Le hasard et la nécessité » de Jacques Monod. À ma grande surprise, ce best-seller de l’époque ne m’a pas perturbé, tandis que je lisais tant d’articles inquiets autour de la pensée du grand biologiste. Pourquoi ? Teilhard m’avait certainement immunisé, et lorsque j’ai lu les très courts extraits où Monod discrédite le jésuite, je me suis rendu compte qu’il ne l’avait jamais lu. Petite remarque importante : nombre d’intellectuels parlent d’auteurs qu’ils n’ont jamais lu, ou qu’ils ont survolé avec des montagnes de préjugés. S’il y a un principe qui s’est forgé en moi à cette époque, c’est bien de ne pas parler en mal d’un auteur que je n’ai pas travaillé ou pas lu. Naturellement, chacun d’entre nous pense à l’intérieur de présupposés inconscients, liés au tempérament, à l’éducation, à l’histoire personnelle, à la condition sociale. Mais sortis de l’inconscient, il importe de travailler ces présupposés pour les dépasser. Je ne prétends pas avoir pratiqué ce principe avec assiduité.

Je me rappelle avoir critiqué avec véhémence Hegel, dont je n’avais lu qu’un livre (La Raison dans l’Histoire), auprès d’un philosophe qui m’avait gentiment fait comprendre que « ton jugement est peut-être un peu trop rapide, non ? ». Aujourd’hui, le penseur allemand est une de mes références. Comme quoi ! Au cours de mes études scientifiques jusqu’en 1978, j’ai caressé quelques auteurs, à peine, Jankélévitch (suite à un cadeau d’une amie), Marx et Engels (parce que c’était l’époque des gauchistes), Saint-Augustin (Les Confessions), Dante (La Divine Comédie), Pascal, Voltaire, Shakespeare (presque toutes ses pièces), Berdiaev (son autobiographie), Jacques Maritain (qui m’a laissé un goût inachevé), Bernanos, Péguy et Dostoievski (qui cachent de la philosophie sous la littérature), et peut-on le cacher, des extraits d’auteurs que la métaphysique d’Ours de Balthasar, dont j’ai parlé précédemment, invitait à approfondir. Mais je dois être franc : ma vibration de chenille philosophique, non encore métamorphosée, se précisait plutôt à travers les sciences et à travers le désir religieux.

Ah, j’oublie un point. La musique. J’ai appris le piano seul, parfois aidé par un ou une amie pianiste. L’époque était aux disques vinyl, aux minicassettes et aux casques stéréo. J’écoutais aussi de la musique. Les musiques du Vingtième Siècle, celles de Debussy, d’Albeniz, de Ravel, de Martinu, Schoenberg, de Stravinsky, de Jolivet, de Bartok et bien d’autres, m’entraînaient dans des états de lumière intérieure du même genre que celle venue des découvertes mathématiques. Quelque-chose qui nous sort de soi, tout en étant plus soi-même que soi-même. Difficile à exprimer par écrit.

*

La véritable naissance de ma vocation lépidosophique date de l’année 1980, à l’âge de 26 ans, âge où bien des penseurs ont déjà écrit des thèses, voire leurs ouvrages fondamentaux. Vocation inconsciente, naturellement, puisque je ne l’ai objectivée que ces dernières années. En d’autres termes, là dans la philosophie, je prenais du plaisir. Oui, c’est un peu tard, j’en conviens. Durant deux années, entre 1978 et 1980 à Fribourg, j’ai suivi des cours d’histoire de la philosophie et de métaphysique qui me passionnaient bien plus que la plupart des cours de théologie que je suivais également. Ce fut aussi une époque où je me suis trouvé en contact avec des personnes qui venaient du monde entier, d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Extrême-Orient, du Canada et de toute l’Europe. Ces rencontres internationales m’ont conduit ensuite à quelques voyages (Canada, Afrique de l’Ouest) et ont aidé à la prise de conscience de la grandeur, mais aussi des limites, de nos visions françaises et européennes. Je suis devenu alter-mondialiste et sensible aux thèses écologiques à cette époque, sans savoir encore qu’elles avaient des racines intellectuelles. Par ailleurs, théologie et philosophie étaient mêlés dans ma tête, j’avais parfois des difficultés à objectiver ces différences. Plus tard, dans les années 90, je me souviens d’avoir donné une conférence sur Hans Jonas, à la fin de laquelle un professeur de philosophie m’a fait remarquer que mon approche était plus théologique que philosophique. Merci. Le papillon n’était pas encore entièrement sorti de son cocon. Par conséquent, dans la suite de ces propos, j’essaierai d’éviter de me référer à la matrice religieuse et théologique (pour le meilleur et pour le pire) pour évoquer le passage de la chenille à la chrysalide, puis au papillon. Citons toutefois parmi les théologiens qui m’ont marqué, les protestants Pierre Gisel, Jürgen Moltmann (le théologien de l’espérance et de l’écologie), les orthodoxes Alexandre Lossky (et sa vision de l’Esprit et de la Trinité) et Vladimir Soloviev, les catholiques comme Jean-Baptiste Metz (l’inspirateur des théologies de la libération), Alexandre Ganoczy et Karl Rahner… auxquels il faut ajouter de nombreux exégètes, ainsi que des historiens de la religion comme Mircéa Éliade ou René Girard. C’est non exhaustif, et l’enthousiasme se mélangeait à la réticence et parfois à l’incompréhension. Ma boulimie de lecture est née à Fribourg.

Alors, quel a été le révélateur ? Je précise : pas le révélateur intellectuel et spirituel, mais le révélateur du futur lépidosophe. Il s’agit du livre d’Ilya Prigogine et d’Isabelle Stengers : « La Nouvelle Alliance ». Fin de la première partie.