Idéaliste, Hegel ? En relisant mes notes depuis plus de 40 ans, je m’aperçois que j’ai toujours été retenu, voire agacé, par rapport à l’idéalisme (SAUF… Voir plus loin). Vous me pardonnerez, mais ce que j’écris est du premier degré (*).

🟠 Du point de vue philosophique, j’ai toujours préféré Aristote, l’analyste de la réalité naturelle et ancêtre de la logique et de la méthodologie scientifique, à Platon, l’amoureux des grandes idées et quelque peu méprisant à l’égard de la matière et du peuple (et à l’origine de nombreux dualismes pervers dans l’histoire de la philosophie et des religions). Bien sûr, je souscris à leur sens commun de la dialectique, l’un et l’autre : comment ne pas admirer Socrate ?

🟠 D’un point de vue socio-économique, j’ai animé un groupe de travail autour du débat entre le sociologue américain John Rawls (et sa théorie de la justice) et l’économiste indien Amartya Sen (auteur notamment de « L’idée de justice »). Le premier propose une sorte de société idéale qui finalement est impossible à réaliser, même aux USA. Le second se penche sur les problèmes réels (de son pays en priorité) qu’il propose de résoudre au cas par cas, en s’appuyant sur le principe de subsidiarité.

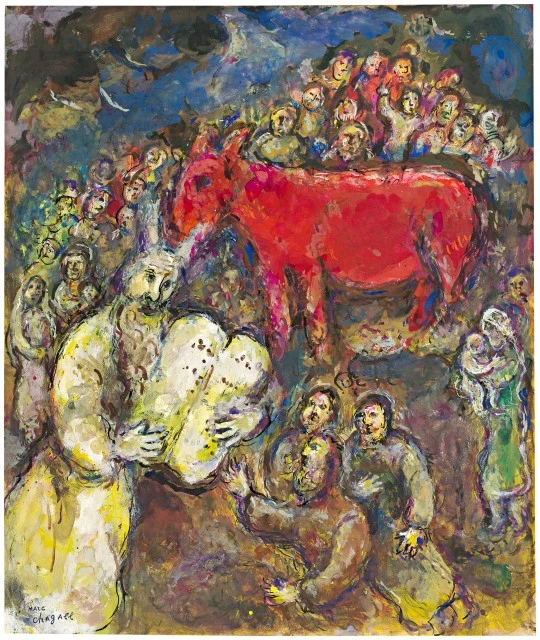

🟠 Du point de vue théologique, je préfère Moïse, descendant de sa montagne en colère, aux Hébreux qui adorent le veau d’or, c’est-à-dire l’homme de la Torah et de l’Alliance face aux idolâtres (idéalisme et idéologie ont quelque chose à voir avec l’idolâtrie et la magie). Je préfère aussi la théologie négative de Grégoire de Nysse, de Maître Eckhart, ou la spiritualité du Carmel, aux envolées lyriques d’un Bossuet (trompette de Louis XIV), d’un Dante (indépendamment de son fascinant génie poétique que je relis toujours, subjugué) ou aux réponses simplistes des thomistes (mais pas de Thomas d’Aquin, infiniment plus subtil que ses disciples).

🟠 Du point de vue musical, je suis bien plus sensible au lyrisme d’Alban Berg ou aux subtils silences de Debussy (lire Jankélévitch à ce propos) qu’aux grands développements musico-idéologico-politiques d’un Berlioz et de nombreux romantiques qui me laissent assez indifférents. En ce qui concerne les musicologues, Adorno et l’École de Francfort me paraissent beaucoup plus pertinents que les bavardages de Michel Onfray sur la musique.

🟠 D’un point de vue éthique, je préfère la casuistique jésuite à tous les moralismes de droite, de gauche, de dessus ou de dessous, même celui de Pascal, si admirable par ailleurs… Et je souscris volontiers (sans l’admirer) à la vision culturelle et artistique de Chateaubriand, malgré sa superficialité racoleuse et ses idées rétrogrades, qu’aux beaux romans moralisateurs de Victor Hugo. Pourquoi ? Parce que Chateaubriand regarde d’abord ce qui est (sorte de réalisme parfois naïf), tandis que Victor Hugo regarde, avec plein d’a priori, ce qui devrait être (avec le risque de solutions précipitées et simplistes aux problèmes de son temps). Qu’on ne s’y méprenne pas, ces écrivains sont extraordinaires. Je me situe par rapport aux présupposés (idéologiques, politiques ou existentiels) de leur écriture.

——–+

SAUF ? SAUF que je penche beaucoup plus vers Hegel (qu’on prétend idéaliste) que vers Kant et sa morale assez hautaine en fin de compte (même si j’admets qu’il reste très sage et qu’il la formule sous une forme qu’on pourrait appeler apophatique).

⭕ Pourquoi j’aime Hegel ? D’abord parce que quand on me pose une question ou un piège philosophique, j’aime renvoyer mon questionneur à un moment ou une figure de la pensée de Hegel. Ensuite, parce qu’il est mon plus fort appui de compréhension de la philosophie, en dépit des limites des représentations de son époque (notamment scientifiques). J’ajoute qu’il redonne au temps, à l’histoire, au « travail du négatif » et à l’Esprit, un poids ontologique que l’on trouve assez peu parmi les philosophes des Lumières et les révolutionnaires de 1789. Il y a quelque chose de la théologie négative chez le philosophe de Berlin, quoiqu’il l’intègre sous une forme dialectique extrêmement intelligente : dialectique bien plus puissante que celle d’Aristote. Je ne suis pas sûr que Marx l’ait si bien compris que cela… Même si la critique de Marx n’est pas sans bien-fondé.

🤚🏼 Cela dit, pour éviter toute idolâtrie ou tout préjugé, je contrebalance la pensée de Hegel avec celle de Bergson et des penseurs juifs du 20e siècle (Hannah Arendt par exemple), de Teilhard, de Whitehead et sa Process Philosophy, de la phénoménologie (Husserl surtout), de l’École de Francfort déjà citée (et de sa critique des Lumières et du Romantisme), des philosophes de l’écologie (Jonas, Morin, Isabelle Stengers, etc.), et bien sûr de la réflexion des scientifiques et des philosophes des sciences… Et je n’oublie pas la théologie et l’exégèse scientifique, qui représentent les lieux du plus grand bouleversement théologique chrétien et juif depuis le 13e siècle, voire depuis les origines du Christianisme dans un contexte juif.

Car ce qui manque dans la pensée de Hegel, ce sont d’une part le mystère des relations interpersonnelles qui est à la base de ma propre pensée, d’autre part un socle scientifique, biologique et cosmologique solide, enfin une confrontation avec les horreurs de la guerre et des génocides dont le 20e siècle a été le témoin.

—- merci d’avoir eu le courage de lire cet article jusqu’au bout. Je rappelle qu’il ne s’agit que d’un premier degré de réflexion. Vous la retrouverez, plus développée, sur mon blog personnel et dans mes livres futurs.

—- Illustration : Le veau d’or, de Chagall (un de ses thèmes favoris) —

(*) Dans mon prochain livre (tome 2 des investigations trinitaires), je développe ma propre méthodologie concernant les degrés analytiques d’une réflexion pertinente. Patience : ça arrive.